DIALOGO QUARTO

SMI. Volete ch'io vi dica la causa?

SMI. Perché la divina Scrittura (il senso della quale ne deve essere molto raccomandato, come cosa che procede da intelligenze superiori che non errano) in molti luoghi accenna e suppone il contrario.

TEO. Or, quanto a questo, credetemi che, se gli Dei si fussero degnati d'insegnarci la teorica delle cose della natura, come ne han fatto favore di proporci la prattica di cose morali, io più tosto mi accostarei alla fede de le loro revelazioni, che muovermi punto della certezza de mie raggioni e proprii sentimenti. Ma, come chiarissimamente ognuno può vedere, nelli divini libri in servizio del nostro intelletto non si trattano le demostrazioni e speculazioni circa le cose naturali, come se fusse filosofia; ma, in grazia de la nostra mente ed affetto, per le leggi si ordina la prattica circa le azione morali. Avendo dunque il divino legislatore questo scopo avanti gli occhii, nel resto non si cura di parlar secondo quella verità, per la quale non profittarebbono i volgari per ritrarse dal male e appigliarse al bene; ma di questo il pensiero lascia a gli uomini contemplativi, e parla al volgo di maniera che, secondo il suo modo de intendere e di parlare, venghi a capire quel ch'è principale.

SMI. Certo è cosa conveniente, quando uno cerca di far istoria e donar leggi, parlar secondo la comone intelligenza, e non esser sollecito in cose indifferenti. Pazzo sarrebe l'istorico, che, trattando la sua materia, volesse ordinar vocaboli stimati novi e riformar i vecchi, e far di modo che il lettore sii più trattenuto a osservarlo e interpretarlo come gramatico, che intenderlo come istorico. Tanto più uno, che vuol dare a l'universo volgo la legge e forma di vivere, se usasse termini che le capisse lui solo ed altri pochissimi, e venesse a far considerazione e caso de materie indifferenti dal fine a cui sono ordinate le leggi, certo parrebbe, che lui non drizza la sua dottrina al generale ed alla moltitudine, per la quale sono ordinate quelle, ma a' savii e generosi spirti e quei che sono veramente uomini, li quali senza legge fanno quel che conviene. Per questo disse Alchazele, filosofo, sommo pontefice e teologo mahumetano, che il fine delle leggi non è tanto di cercar la verità delle cose e speculazioni, quanto la bontà de' costumi, profitto della civilità, convitto di popoli e prattica per la commodità della umana conversazione, mantenimento di pace e aumento di republiche. Molte volte, dunque, ed a molti propositi, è una cosa da stolto ed ignorante più tosto riferir le cose secondo la verità, che secondo l'occasione e comodità. Come quando il sapiente disse, «nasce il sole e tramonta, gira per il mezo giorno, e s'inchina a l'Aquilone», avesse detto: la terra si raggira a l'oriente, e si tralascia il sole, che tramonte, s'inchina a' doi tropici, del Cancro verso l'Austro, e Capricorno verso l'Aquilone, sarrebbono fermati gli auditori a considerare. - Come, costui dice la terra muoversi? che novelle son queste? - L'arrebono al fine stimato un pazzo, e sarrebe stato da dovero un pazzo. Pure, per satisfare a l'importunità di qualche rabbino impaziente e rigoroso, vorrei sapere, se col favore della medesma Scrittura questo che diciamo, si possa confirmare facilissimamente.

TEO. Vogliono forse questi reverendi, che quando Mosè disse, che Dio tra gli altri luminari ne ha fatti dui grandi, che sono il sole e la luna, questo si debba intendere assolutamente perché tutti gli altri siino minori della luna, o veramente secondo il senso volgare ed ordinario modo di comprendere e parlare? Non sono tanti astri più grandi che la luna? Non possono essere più grandi che il sole? Che manca alla terra, che non sii un luminare più bello e più grande che la luna, che, medesmamente ricevendo nel corpo de l'Oceano, ed altri mediterranei mari il gran splendore del sole, può comparir lucidissimo corpo a gli altri mondi, chiamati astri, non meno che quelli appaiono a noi tante lampeggiante faci? Certo, che non chiami la terra un luminare grande o piccolo e che tali dichi essere il sole e la luna, è stato bene e veramente detto nel suo grado; perché dovea farsi intendere secondo le paroli e sentimenti comoni, e far come uno, che qual pazzo e stolto usa della cognizione e sapienza. Parlare con i termini de la verità dove non bisogna, è voler che il volgo e la sciocca moltitudine, dalla quale si richiede la prattica, abbia il particular intendimento; sarrebe come volere che la mano abbia l'occhio, la quale non è stata fatta dalla natura per vedere, ma per oprare e consentire a la vista. Cossì, benché intendesse la natura delle sustanze spirituali, a che fine dovea trattarne, se non quanto che alcune di quelle hanno affabilità e ministerio con gli uomini, quando si fanno ambasciatrici? Benché avesse saputo, che alla luna ed altri corpi mondani, che si veggono e che sono a noi invisibili, convenga tutto quel che conviene a questo nostro mondo, o, almeno, il simile, vi par che sarrebbe stato ufficio di legislatore di prenderse e donar questi impacci a' popoli? Che ha da far la prattica delle nostre leggi e l'essercizio delle nostre virtù con quell'altri?

Dove dunque gli uomini divini parlano presupponendo nelle cose naturali il senso comunmente ricevuto, non denno servire per autorità; ma più tosto dove parlano indifferentemente, e dove il volgo non ha risoluzione alcuna, in quello voglio che s'abbia riguardo alle paroli degli uomini divini, anco a gli entusiasmi di poeti, che con lume superiore ne han parlato; e non prendere per metafora quel che non è stato detto per metafora, e per il contrario prendere per vero quel che è stato detto per similitudine. Ma questa distinzione del metaforico e vero non tocca a tutti di volerla comprendere, come non è dato ad ogniuno di posserla capire. Or, se vogliamo voltar l'occhio della considerazione a un libro contemplativo, naturale, morale e divino, noi trovaremo questa filosofia molto faurita e favorevole. Dico ad un Libro di Giob, quale è uno de' singularissimi che si possan leggere, pieno d'ogni buona teologia, naturalità e moralità, colmo di sapientissimi discorsi; che Mosè, come un sacramento, ha congionto ai libri nella sua legge. In quello un di personaggi, volendo descrivere la provida potenza de Dio, disse quello formar la pace negli eminenti suoi, cioè sublimi figli; che son gli astri, gli Dei, de' quali altri son fuochi, altri sono acqui (come noi diciamo: altri soli, altri terre); e questi concordano, perché, quantunque siino contrarii, tutta via l'uno vive, si nutre e vegeta per l'altro; mentre non si confondeno insieme, ma con certe distanze gli uni si moveno circa gli altri. Cossì vien distinto l'universo in fuoco ed acqua, che sono soggetti di doi primi principii formali ed attivi, freddo e caldo. Que' corpi che spirano il caldo, son gli soli che per se stessi son lucenti e caldi; que' corpi che spirano il freddo, son le terre; le quali, essendo parimente corpi eterogenei, son chiamate più tosto acqui, atteso che tai corpi per quelle si fanno visibili, onde meritamente le nominiamo da quella raggione, che ne sono sensibili; sensibili dico, non per se stessi, ma per la luce de' soli sparsa ne la lor faccia. A questa dottrina è conforme Mosè, che chiama firmamento l'aria; nel quale tutti questi corpi hanno la persistenza e situazione, e per gli spacii del quale vengono distinte e divise le acqui inferiori, che son queste che sono nel nostro globo, da l'acqui superiori, che son quelle de gli altri globi; dove pure se dice, esserno divise l'acqui da l'acqui. E, se ben considerate molti passi della Scrittura divina, gli Dei e ministri de l'altissimo son chiamati acqui, abissi, terre e fiamme ardenti: chi lo impediva, che non chiamasse corpi neutri, inalterabili, immutabili, quinte essenze, parti più dense delle sfere, berilli, carbuncoli ed altre fantasie, de le quali, come indifferenti, nientemanco il volgo s'arrebe possuto pascere?

SMI. Io, per certo, molto mi muovo da l'autorità del libro di Giobbe e di Mosè; e facilmente posso fermarmi in questi sentimenti reali più tosto che in metaforici ed astratti: se non che, alcuni pappagalli d'Aristotele, Platone ed Averroe, dalla filosofia de' quali son promossi poi ad esser teologi, dicono che questi sensi son metaforici; e cossì, in virtù de lor metafore, le fanno significare tutto quel che gli piace, per gelosia della filosofia, nella quale son allevati.

TEO. Or quanto siino costante queste metafore, lo possete giudicar da questo, che la medesma Scrittura è in mano di giudei, cristiani e mahumetisti, sètte tanto differenti e contrarie, che ne parturiscono altre innumerabili contrariissime e differentissime; le quali tutte vi san trovare quel proposito che gli piace e meglio gli vien comodo: non solo il proposito diverso e differente, ma ancor tutto il contrario, facendo di un sì un non, e di un non un sì, come, verbigrazia, in certi passi, dove dicono che Dio parla per ironia.

SMI. Lasciamo di giudicar questi. Son certo che a loro non importa, che questo sii o non sii metafora; però facilmente ne potranno far star in pace con nostra filosofia.

TEO. Dalla censura di onorati spirti, veri religiosi, ed anco naturalmente uomini da bene, amici della civile conversazione e buone dottrine non si de' temere; perché quando bene arran considerato, trovaranno che questa filosofia non solo contiene la verità, ma ancora favorisce la religione più che qualsivoglia altra sorte de filosofia; come quelle che poneno il mondo finito, l'effetto e l'efficacia della divina potenza finiti, le intelligenze e nature intellettuali solamente otto o diece, la sustanza de le cose esser corrottibile, l'anima mortale, come che consista più tosto in un'accidentale disposizione ed effetto di complessione e dissolubile contemperamento ed armonia, l'esecuzione della divina giustizia sopra l'azioni umane, per consequenza, nulla, la notizia di cose particolari a fatto rimossa dalle cause prime ed universali, ed altri inconvenienti assai; li quali non solamente, come falsi, acciecano il lume de l'intelletto, ma ancora, come neghittosi ed empii, smorzano il fervore di buoni affetti.

SMI. Molto son contento di aver questa informazione della filosofia del Nolano. Or veniamo un poco a gli discorsi fatti col dottor Torquato; il quale son certo che non può essere tanto più ignorante che Nundinio, quanto è più presuntuoso, temerario e sfacciato.

FRU. Ignoranza ed arroganza son due sorelle individue in un corpo ed in un'anima.

TEO. Costui, con un enfatico aspetto, col quale il divum Pater vien descritto nella Metamorfose seder in mezzo del concilio de gli Dei per fulminar quella severissima sentenza contra il profano Licaone, dopo aver contemplato la sua aurea collana....

PRU. Torquem auream, aureum monile.

TEO.... ed appresso remirato al petto del Nolano, dove più tosto arrebe possuto mancar qualche bottone; dopo essersi rizzato, ritirate le braccia da la mensa, scrollatosi un poco il dorso, sbruffato co' la bocca alquanto, acconciatasi la beretta di velluto in testa, intorcigliatosi il mustaccio, posto in arnese il profumato volto, inarcate le ciglia, spalancate le narici, messosi in punto con un riguardo di rovescio, poggiatasi al sinistro fianco la sinistra mano per donar principio a la sua scrima, appuntò le tre prime dita della destra insieme, e cominciò a trar di mandritti in questo modo parlando: - Tune ille philosophorum protoplastes? - Subito il Nolano, suspettando di venire ad altri termini che di disputazione, gl'interroppe il parlare, dicendogli: - Quo vadis, domine, quo vadis? Quid, si ego philosophorum protoplastes? quid, si nec Aristoteli, nec cuiquam magis concedam, quam mihi ipsi concesserint? Ideone terra est centrum mundi inmobile? - Con queste ed altre simili persuasioni, con quella maggior pazienza che posseva, l'essortava a portar propositi, con i quali potesse inferire demostrativa o probabilmente in favore de gli altri protoplasti contra di questo novo protoplaste. E voltatosi il Nolano agli circostanti, ridendo con mezzo riso: - Costui, disse, non è venuto tanto armato di raggioni, quanto di paroli e scommi, che si muoiono di freddo e fame. - Pregato da tutti che venesse a gli argumenti, mandò fuori questa voce: - Unde igitur stella Martis nunc maior, nunc vero minor apparet, si terra movetur?

SMI. O Arcadia, è possibile che sii in rerum natura, sotto titolo di filosofo e medico....

SMI. …che abbia possuto tirar questa consequenza? Il Nolano che rispose?

TEO. Lui non si spantò per questo; ma gli rispose, che una delle cause principali, per le quali la stella di Marte appare maggiore o minore, a volte a volte, è il moto della terra e di Marte ancora per gli proprii circoli, onde aviene che ora siino più prossimi ora più lontani.

TEO. Dimandò subito della proporzione de' moti degli pianeti e la terra.

SMI. Ed il Nolano ebbe tanta pazienza, che vedendo un sì presuntuoso e goffo, non voltò le spalli, ed andarsene a casa, e dire a colui, che l'avea chiamato, che....

TEO. Anzi rispose, che lui non era andato per leggere né per insegnare, ma per rispondere; e che la simmetria, ordine, e misura de' moti celesti si presuppone tal qual'è, ed è stata conosciuta da antichi e moderni; e che lui non disputa circa questo, e non è per litigare contra gli matematici, per togliere le lor misure e teorie, alle quali sottoscrive e crede; ma il suo scopo versa circa la natura e verificazione del soggetto di questi moti. Oltre, disse il Nolano: - Se io metterò tempo per rispondere a questa dimanda, noi staremo qua tutta la notte senza disputare e senza ponere giamai gli fondamenti delle nostre pretensioni contra la comone filosofia; perché tanto gli uni quanto gli altri condoniamo tutte le supposizioni, pur che si conchiuda la vera raggione delle quantità e qualità di moti, ed in questi siamo concordi. A che dunque beccarse il cervello fuor di proposito? Vedete voi se dalle osservanze fatte e dalle verificazioni concesse possiate inferire qualche cosa, che conchiuda contra noi e poi arrete libertà di proferire le vostre condannazioni.

SMI. Bastava dirgli, che parlasse a proposito.

TEO. Or qua nessuno di circostanti fu tanto ignorante, che col viso e gesti non mostrasse aver capito, che costui era una gran pecoraccia aurati ordinis.

TEO. Pure, per imbrogliar il negocio, pregorno il Nolano, che esplicasse quello che lui volea defendere, perché il prefato dottor Torquato argumentarebbe. Rispose il Nolano, che lui s'avea troppo esplicato e che, se gli argumenti degli aversarii erano scarsi, questo non procedeva per difetto di materia, come può essere a tutti ciechi manifesto. Pure, di nuovo gli confirmava, che l'universo è infinito; e che quello costa d'una inmensa eterea reggione; è veramente un cielo, il quale è detto spacio e seno, in cui sono tanti astri, che hanno fissione in quello, non altrimente che la terra: e cossì la luna, il sole ed altri corpi innumerabili sono in questa eterea reggione, come veggiamo essere la terra; e che non è da credere altro firmamento, altra base, altro fundamento, ove s'appoggino questi grandi animali che concorreno alla constituzion del mondo, vero soggetto ed infinita materia della infinita divina potenza attuale; come bene ne ha fatto intendere tanto la regolata raggione e discorso, quanto le divine rivelazioni, che dicono non essere numero de' ministri de l'Altissimo, al quale migliaia de migliaia assistono, e diece centenaia de migliaia gli amministrano. Questi sono gli grandi animali, de' quali molti con lor chiaro lume, che da' lor corpi diffondeno, ne sono di ogni contorno sensibili. De' quali altri son effettualmente caldi, come il sole ed altri innumerabili fuochi; altri son freddi, come la terra, la luna, Venere ed altre terre innumerabili. Questi, per comunicar l'uno all'altro, e participar l'un da l'altro ìl principio vitale, a certi spacii, con certe distanze, gli uni compiscono gli lor giri circa gli altri, come è manifesto in questi sette, che versano circa il sole; de' quali la terra è uno, che, movendosi circa il spacio di 24 ore dal lato chiamato occidente verso l'oriente, caggiona l'apparenza di questo moto de l'universo circa quella, che è detto moto mundano e diurno. La quale imaginazione è falsissima, contra natura ed impossibile: essendo che sii possibile, conveniente, vero e necessario, che la terra si muova circa il proprio centro, per participar la luce e tenebre, giorno e notte, caldo e freddo; circa il sole per la participazione de la primavera, estade, autunno, inverno; verso i chiamati poli ed oppositi punti emisferici, per la rinovazione di secoli e cambiamento del suo volto, a fin che, dove era il mare sii l'arida, ove era torrido sii freddo, ove il tropico sii l'equinoziale; e finalmente sii de tutte cose la vicissitudine, come in questo, cossì ne gli altri astri, non senza raggione da gli antichi veri filosofi chiamati mondi.

Or, mentre il Nolano dicea questo, il dottor Torquato cridava: - Ad rem, ad rem, ad rem! - Al fine il Nolano se mise a ridere, e gli disse, che lui non gli argomentava, né gli rispondeva, ma che gli proponeva; e però: - Ista sunt res, res, res. - E che toccava al Torquato appresso de apportar qualche cosa ad rem.

SMI. Perché questo asino si pensava essere tra goffi e balordi, credeva che quelli passassero questo suo ad rem per un argumento e determinazione; e cossì un semplice crido, co' la sua catena d'oro, satisfar alla moltitudine.

TEO. Ascoltate d'avantaggio. Mentre tutti stavano ad aspettar quel tanto desiderato argumento, ecco che, voltato il dottor Torquato a gli commensali, dal profondo della sufficienza sua sguaina e gli viene a donar sul mostaccio un adagio erasmiano. - Anticyram navigat.

SMI. Non possea parlar meglio un asino, e non possea udir altra voce chi va a pratticar con gli asini.

TEO. Credo che profetasse (benché non intendesse lui medesmo la sua profezia) che il Nolano andava a far provisione d'elleboro, per risaldar il cervello a questi pazzi barbareschi.

SMI. Se quelli che v'eran presenti, come erano civili, fussero stati civilissimi, gli arrebbono attaccato, in loco della collana, un capestro al collo, e fattogli contar quaranta bastonate in commemorazione del primo giorno di quaresima.

TEO. Il Nolano gli disse, che il dottor Torquato, non lui, era pazzo perché porta la collana; la quale se non avesse a dosso, certamente il dottor Torquato non valerebbe più che per suoi vestimenti; i quali però vagliono pochissimo, se a forza di bastonate non gli saran spolverati sopra. E con questo dire si alzò di tavola, lamentandosi ch'il signor Folco non avea fatto provisione de miglior suppositi.

FRU. Questi sono i frutti d'Inghilterra; e cercatene pur quanti volete, che le troverete tutti dottori in gramatica, in questi nostri giorni, ne' quali in la felice patria regna una costellazione di pedantesca ostinatissima ignoranza e presunzione mista con una rustica incivilità, che farebbe prevaricar la pazienza di Giobbe. E se non il credete, andate in Oxonia, e fatevi raccontar le cose intravenute al Nolano, quando publicamente disputò con que' dottori in teologia in presenza del prencipe Alasco polacco ed altri della nobiltà inglesa. Fatevi dire come si sapea rispondere a gli argomenti; come restò per quindeci sillogismi quindeci volte qual pulcino entro la stoppa quel povero dottor, che, come il corifeo dell'Academia, ne puosero avanti in questa grave occasione. Fatevi dire con quanta incivilità e discortesia procedea quel porco, e con quanta pazienza ed umanità quell'altro, che in fatto mostrava essere napolitano nato ed allevato sotto più benigno cielo. Informatevi come gli han fatte finire le sue publiche letture, e quelle de immortalitate animae, e quelle de quintuplici sphaera.

SMI. Chi dona perle a porci, non si de' lamentar, se gli son calpestrate. Or sequitate il proposito del Torquato.

TEO. Alzati tutti di tavola, vi furono di quelli, che in lor linguaggio accusavano il Nolano per impaziente, in vece che doveano aver più tosto avanti gli occhi la barbara e salvatica discortesia del Torquato e propria.

Tutta volta il Nolano, che fa professione di vencere in cortesia quelli che facilmente posseano superarlo in altro, se rimesse; e come avesse tutto posto in oblio, disse amichevolmente al Torquato: - Non pensar, fratello, ch'io per la vostra opinione voglia o possa esservi nemico, anzi vi son cossì amico come di me stesso. Per il che voglio che sappiate, ch'io prima ch'avesse questa posizione per cosa certissima, alcuni anni a dietro, la tenni semplicemente vera; quando ero più giovane e men savio, la stimai verisimile; quando ero più principiante nelle cose speculative, la tenni sì fattamente falsa che mi meravigliavo d'Aristotele, che non solo non si sdegnò di farne considerazione, ma anco spese più della mittà del secondo libro Del cielo e mondo, forzandosi dimostrar che la terra non si muova. Quando ero putto ed a fatto senza intelletto speculativo, stimai che creder questo era una pazzia; e pensavo che fusse stato posto avanti da qualcuno per una materia sofistica e capziosa ed esercizio di quelli ociosi ingegni, che vogliono disputar per gioco e che fan professione di provar e defendere che il bianco è nero. Tanto dunque io posso odiar voi per questa caggione, quanto me medesmo, quando ero più giovane, più putto, men saggio e men discreto. Cossì, in loco ch'io mi devrei adirar con voi, vi compatisco, e priego Idio che, come ha donato a me questa cognizione, cossì (se non gli piace di farvi capaci del vedere) almeno vi faccia posser credere che sete ciechi. E questo non sarà poco per rendervi più civili e cortesi, meno ignoranti e temerarii. E voi ancora mi dovete amare, se non come quello che sono al presente più prudente e più vecchio, almeno come quel che fui più ignorante e più giovane, quando ero in parte ne gli miei più teneri anni, come voi sete in vostra vecchiaia. Voglio che, quantunque mai son stato, conversando e disputando, cossì salvatico, malcreato ed incivile, son stato però un tempo ignorante come voi. Cossì, avendo io riguardo al stato vostro presente conforme al mio passato, e voi al stato mio passato conforme al vostro presente, io vi amarò e voi non m'odiarete.

SMI. Essi, poi che sono entrati in un'altra specie di disputazione, che dissero a questo?

TEO. In conclusione, che loro erano compagni d'Aristotele, di Tolomeo e molti altri dottissimi filosofi. Ed il Nolano soggionse, che sono innumerabili sciocchi, insensati, stupidi ed ignorantissimi, che in ciò sono compagni non solo di Aristotele e Tolomeo, ma di essi loro ancora; i quali non possono capire quel che il Nolano intende, con cui non sono, né possono esser molti consezienti, ma solo uomini divini e sapientissimi, come Pitagora, Platone ed altri. - Quanto poi alla moltitudine, che si gloria d'aver filosofi dal canto suo, vorrei che consideri, che per tanto che sono que' filosofi conformi al volgo, han prodotta una filosofia volgare; e per quel ch'appartiene a voi che vi fate sotto la bandiera d'Aristotele, vi dono aviso che non vi dovete gloriare, quasi intendessivo quel che intese Aristotele, e penetrassivo quel che penetrò Aristotele. Perché è grandissima differenza tra il non sapere quel che lui non seppe, e saper quel che lui seppe: perché dove quel filosofo fu ignorante, ha per compagni non solamente voi, ma tutti vostri simili, insieme con i scafari e fachini londrioti; dove quel galantuomo fu dotto e giudicioso, credo e son certissimo, che tutti insieme ne sete troppo discosti. Di una cosa fortemente mi maraveglio: che essendo voi stati invitati e venuti per disputare, non avete giamai posto tali fondamenti e proposte tale raggioni, per le quali in modo alcuno possiate conchiudere contra me, né contra il Copernico; e pur vi sono tanti gagliardi argumenti e persuasioni. - Il Torquato, come volesse ora sfodrare una nobilissima demostrazione, con una augusta maestà dimanda: - Ubi est aux solis? - Il Nolano rispose, che lo imaginasse dove gli piace, e concludesse qualche cosa, perché l'auge si muta e non sta sempre nel medesmo grado de l'eclittica: e non può veder a che proposito dimanda questo. Torna il Torquato a dimandar il medesmo, come il Nolano non sapesse rispondere a questo. Rispose il Nolano: - Quot sunt sacramenta Ecclesiae? Est circa vigesimum Cancri, et oppositum circa decimum vel centesimum Capricorni, o sopra il campanile di San Paolo.

SMI. Possete conoscere a che proposito dimandasse questo?

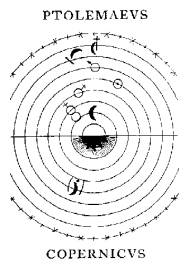

TEO. Per mostrar a que', che non sapean nulla, che lui disputava e che diceva qualche cosa; ed oltre, tentare tanti quomodo, quare, ubi, sin che ne trovasse uno, al quale il Nolano dicesse, che non sapea; sin a questo, che volse intendere quante stelle sono della quarta grandezza. Ma il Nolano disse, che non sapeva altro che quello che era al proposito. Questa interrogazione de l'auge del sole conchiude in tutto e per tutto, che costui era ignorantissimo di disputare. Ad uno che dice la terra muoversi circa il sole, il sole star fisso in mezzo di questi erranti lumi, dimandare dove è l'auge del sole, è a punto come se uno dimandasse a quello de l'ordinario parere, dove è l'auge della terra. E pur la prima lezione, che si dà ad uno che vuole imparar di argumentare, è di non cercare e dimandar secondo i proprii principii, ma quelli che son concessi da l'avversario. Ma a questo goffo tutto era il medesmo; perché così arrebe saputo tirar argumenti da que' suppositi che sono a proposito come da que' che son fuor di proposito. Finito questo discorso, cominciorno a raggionar in inglese tra loro, e dopo aver alquanto trascorso insieme, ecco comparir su la tavola carta e calamaio. Il dottor Torquato distese, quanto era largo e lungo, un foglio; prese la piuma in mano; tira una linea retta per mezzo del foglio da un canto a l'altro; in mezzo forma un circolo a cui la linea predetta, passando per il centro, facea diametro; e dentro un semicircolo di quello scrive Terra, e dentro l'altro scrive Sol. Dal canto de la terra forma otto semicircoli, dove ordinatamente erano gli caratteri di sette pianeti [fig. 7] e circa l'ultimo scritto: Octava Sphaera Mobilis; e ne la margine: Ptolomaeus. Tra tanto il Nolano disse a costui che volea far di questo, che sanno sin ai putti? Torquato rispose: - Vide, tace et disce: ego docebo te Ptolomaeum et Copernicum. -

Quando vedde questo il Nolano: - Ecco - disse - che costui mi volea insegnare del Copernico quel che il Copernico medesmo non intese, e più tosto s'arrebe fatto tagliar il collo, che dirlo o scriverlo. Perché il più grande asino del mondo saprà, che da quella parte sempre si vedrebbe il diametro del sole equale; ed altre molte conclusioni seguitarebbono, che non si possono verificare. - Tace, tace, disse il Torquato: tu vis me docere Copernicum? - Io curo poco il Copernico - disse il Nolano - e poco mi curo, che voi o altri l'intendano; ma di questo solo voglio avertirvi: che, prima che vengate ad insegnarmi un'altra volta, che studiate meglio. - Ferno tanta diligenza i gentilomini che v'eran presenti, che fu portato il libro del Copernico; e guardando nella figura, veddero che la terra non era descritta nella circonferenza de l'epiciclo come la luna. Però volea Torquato che quel punto, che era in mezzo de l'epiciclo nella circonferenza della terza sfera, significasse la terra.

SMI. La causa dell'errore fu, che il Torquato avea contemplate le figure di quel libro e non avea letto gli capitoli; e se pur le ha letti, non l'ha intesi.

TEO. Il Nolano se mise a ridere; e dissegli, che quel punto non significava altro, che la pedata del compasso, quando si delineò l'epiciclo della terra e della luna, il quale è tutto uno ed il medesmo. Or, se volete veramente sapere dove è la terra, secondo il senso del Copernico, leggete le sue paroli. Lessero e ritrovarno che dicea la terra e la luna essere contenute come da medesmo epiciclo, ecc. E cossì rimasero mastigando in lor lingua, sin tanto che Nundinio e Torquato, avendo salutato tutti gli altri, eccetto ch'il Nolano, se n'andorno; e lui inviò uno appresso, che da sua parte salutasse loro. Que' cavallieri, dopo aver pregato il Nolano, che non si turbasse per la discortese incivilità e temeraria ignoranza de' lor dottori, ma che avesse compassione alla povertà di questa patria, la quale è rimasta vedova delle buone lettere per quanto appartiene alla professione di filosofia e reali matematiche (nelle quali, mentre sono tutti ciechi, vengono questi asini, e ne si vendono per oculati, e ne porgeno vessiche per lanterne) con cortesissime salutazioni lasciandolo, se ne andaro per un camino. Noi ed il Nolano, per un altro, ritornammo tardi a casa, senza ritrovar di que' rintuzzi ordinarii, perché la notte era profonda, e gli animali cornupeti e calcitranti non ne molestaro al ritorno come alla venuta; perché, prendendo l'alto riposo, s'erano nelle lor mandre e stalle retirati.

PRU.

Nox erat, et placidum carpebant fessa soporem

corpora per terras, sylvaeque et saeva quierant

aequora, cum medio volvuntur sidera lapsu,

cum tacet omnis ager, pecudes etc.

SMI. Orsù, abbiamo assai detto oggi. Di grazia, Teofilo, ritornate domani, perché voglio intendere qualch'altro proposito circa la dottrina del Nolano. Perché quella del Copernico, benché sii comoda alle supputazioni, tutta volta non è sicura ed ispedita quanto alle raggioni naturali, le quali son le principali.

TEO. Ritornarò volentieri un'altra volta.

FRU. Ed io.

PRU. Ego quoque. Valete.