da la seconda proposta di nundinio.

SMI. Che soggionse il dottor Nundinio?

TEO. - Io dunque - disse in latino - voglio interpretarvi quello che noi dicevamo: che è da credere, il Copernico non esser stato d'opinione, che la terra si movesse, perché questa è una cosa inconveniente ed impossibile; ma che lui abbia attribuito il moto a quella, più tosto che al cielo ottavo, per la comodità de le supputazioni. - Il nolano disse, che, se Copernico per questa causa sola disse la terra moversi, e non ancora per quell'altra, lui ne intese poco e non assai. Ma è certo, che il Copernico la intese come la disse, e con tutto suo sforzo la provò.

SMI. Che vuol dir, che costoro sì vanamente buttorno quella sentenza su l'opinione di Copernico, se non la possono raccogliere da qualche sua proposizione?

TEO. Sappi che questo dire nacque dal dottor Torquato; il quale di tutto il Copernico (benché posso credere che l'avesse tutto voltato) ne avea retenuto il nome de l'autore, del libro, del stampatore, del loco ove fu impresso, de l'anno, il numero de' quinterni e de le carte; e per non essere ignorante in gramatica, avea intesa certa Epistola superliminare attaccata non so da chi asino ignorante e presuntuoso; il quale (come volesse iscusando faurir l'autore, o pur a fine che anco in questo libro gli altri asini, trovando ancora le sue lattuche e frutticelli, avessero occasione di non partirsene a fatto deggiuni), in questo modo le avvertisce, avanti che cominciano a leggere il libro e considerar le sue sentenze.

«Non dubito, che alcuni eruditi», (ben disse alcuni, de' quali lui può esser uno), «essendo già divolgata la fama de le nove supposizioni di questa opera, che vuole la terra esser mobile ed il sole starsi saldo e fisso in mezzo de l'universo, non si sentano fortemente offesi, stimando che questo sia un principio per ponere in confusione l'arte liberali già tanto bene e in tanto tempo poste in ordine. Ma, se costoro vogliono meglio considerar la cosa, trovaranno, che questo autore non è degno di riprensione; perché è proprio agli astronomi raccôrre diligente- e artificiosamente l'istoria di moti celesti; non possendo poi per raggione alcune trovar le vere cause di quelli, gli è lecito di fengersene e formarsene a sua posta per principii di geometria, mediante i quali tanto per il passato, quanto per avenire si possano calculare; onde non solamente non è necessario, che le supposizioni siino vere, ma né anco verisimili. Tali denno esser stimate l'ipotesi di questo uomo, eccetto se fusse qualcuno tanto ignorante de l'optica e geometria, che creda, che la distanza di quaranta gradi e più, la quale acquista Venere discostandosi dal sole or da l'una or da l'altra parte, sii caggionata dal movimento suo ne l'epiciclo. Il che se fusse vero, chi è sì cieco, che non veda quel che ne seguirebbe contra ogni esperienza: che il diametro de la stella apparirebbe quattro volte, ed il corpo de la stella più di sedici volte più grande quando è vicinissima, ne l'opposito de l'auge, che quando è lontanissima, dove se dice essere in auge? Vi sono ancora de altre supposizioni non meno inconvenienti che questa, quali non è necessario riferire.» E conclude al fine: «Lasciamoci dunque prendere il tesoro di queste supposizioni, solamente per la facilità mirabile ed artificiosa del computo; perché, se alcuno queste cose fente prenderà per vere, uscirrà più stolto da questa disciplina, che non v'è entrato».

Or vedete, che bel portinaio! Considerate quanto bene v'apra la porta per farvi entrar alla participazion di quella onoratissima cognizione, senza la quale il saper computare e misurare e geometrare e perspettivare non è altro che un passatempo da pazzi ingeniosi. Considerate come fidelmente serve al padron di casa.

Al Copernico non ha bastato dire solamente, che la terra si move; ma ancora protesta e conferma quello scrivendo al Papa, e dicendo che le opinioni di filosofi son molto lontane da quelle del volgo, indegne d'essere seguitate, degnissime d'esser fugite, come contrarie al vero e dirittura. Ed altri molti espressi indizii porge de la sua sentenza; non ostante ch'alfine par, ch'in certo modo vuole a comun giudizio tanto di quelli che intendeno questa filosofia, quanto degli altri, che son puri matematici, che, se per gli apparenti inconvenienti non piacesse tal supposizione, conviene ch'anco a lui sii concessa libertà di ponere il moto de la terra, per far demostrazioni più ferme di quelle, ch'han fatte gli antichi, i quali furno liberi nel fengere tante sorte e modelli di circoli, per dimostrar gli fenomeni de gli astri. Da le quale paroli non si può raccôrre, che lui dubiti di quello che sì constantemente ha confessato, e provarà nel primo libro, sufficientemente respondendo ad alcuni argomenti di quei che stimano il contrario; dove non solo fa ufficio di matematico che suppone, ma anco de fisico che dimostra il moto de la terra.

Ma certamente al Nolano poco se aggionge, che il Copernico, Niceta Siracusano Pitagorico, Filolao, Eraclide di Ponto, Ecfanto Pitagorico, Platone nel Timeo, benché timida- ed inconstantemente, perché l'avea più per fede che per scienza, ed il divino Cusano nel secondo suo libro De la dotta ignoranza, ed altri in ogni modo rari soggetti l'abbino detto, insegnato e confirmato prima: perché lui lo tiene per altri proprii e più saldi principii, per i quali, non per autoritate ma per vivo senso e raggione, ha cossì certo questo come ogni altra cosa che possa aver per certa.

SMI. Questo è bene. Ma, di grazia, che argumento è quello, che apporta questo superliminario del Copernico, perché gli pare ch'abbia più che qualche verisimilitudine (se pur non è vero), che la stella di Venere debba aver tanta varietà di grandezza, quanta n'ha di distanza?

TEO. Questo pazzo, il quale teme ed ha zelo che alcuni impazzano con la dottrina del Copernico, non so se ad un bisogno avrebe possuto portar più inconvenienti di quello, che per aver apportato con tanta solennità, stima sufficiente a dimostrar, che pensar quello sii cosa da un troppo ignorante d'optica e geometria. Vorrei sapere de quale optica e geometria intende questa bestia, che mostra pur troppo quanto sii ignorante de la vera optica e geometria lui e quelli da' quali ave imparato. Vorrei sapere come da la grandezza de' corpi luminosi si può inferir la raggione de la propinquità e lontananza di quelli; e per il contrario, come da la distanza e propinquità di corpi simili si può inferire qualche proporzionale varietà di grandezza. Vorrei sapere con qual principio di prospettiva o di optica noi da ogni varietà di diametro possiamo definitamente conchiudere la giusta distanza o la maggior e minor differenza. Desiderarei intendere si noi facciamo errore, che poniamo questa conclusione: da l'apparenza de la quantità del corpo luminoso non possiamo inferire la verità de la sua grandezza né di sua distanza; perché, sì come non è medesma raggione del corpo opaco e corpo luminoso, cossì non è medesma raggione d'un corpo men luminoso ed altro più luminoso e altro luminosissimo, acciò possiamo giudicare la grandezza o ver la distanza loro. La mole d'una testa d'uomo a due miglia non si vede; quella molto più piccola de una lucerna, o altra cosa simile di fiamma, si vedrà senza molta differenza (se pur con differenza) discosta sessanta miglia; come da Otranto di Puglia si veggono al spesso le candele d'Avellona, tra' quai paesi tramezza gran tratto del mare Jonio. Ognuno, che ha senso e raggione, sa che, se le lucerne fussero di lume più perspicuo a doppia proporzione, come ora son viste ne la distanza di settanta miglia, senza variar grandezza, si vedrebbono ne la distanza di cento quaranta miglia; a tripla di ducento e diece; a quatrupla di ducento ottanta, medesmamente sempre giudicando ne l'altre addizioni di proporzioni e gradi; perché più presto da la qualità e intensa virtù de la luce, che da la quantità del corpo acceso, suole mantenersi la raggione del medesmo diametro e mole del corpo. Volete dunque, o saggi optici ed accorti perspettivi che, se io veggo un lume distante cento stadii, aver quattro dita di diametro, sarà raggione che, distante cinquanta stadii, debbia averne otto; a la distanza di vinticinque, sedeci; di dodici e mezzo, trentadue; e cossì va discorrendo, sin tanto che, vicinissimo, venghi ad essere di quella grandezza che pensate?

SMI. Tanto che secondo il vostro dire, benché sii falsa, non però potrà essere improbata, per le raggioni geometrice, la opinione di Eraclito Efesio, che disse il sole essere di quella grandezza, che s'offre agli occhi; al quale sottoscrisse Epicuro, come appare ne la sua Epistola a Sofocle; e ne l'undecimo libro De natura, come referisce Diogene Laerzio, dice che, per quanto lui può giudicare, la grandezza del sole, de la luna e d'altre stelle è tanta quanta a' nostri sensi appare; perché, dice, se per la distanza perdessero la grandezza, a più raggione perderebbono il colore; e certo, dice, non altrimente doviamo giudicare di que' lumi, che di questi, che sono appresso noi.

PRU. Illud quoque epicureus Lucretius testatur quinto De natura libro:

Nec nimio solis maior rota, nec minor ardor

esse potest, nostris quam sensibus esse videtur.

Nam quibus e spaciis cumque ignes lumina possunt

adiicere et calidum membris adflare vaporem,

illa ipsa intervalla nihil de corpore libant

flammarum, nihilo ad speciem est contractior ignis.

Lunaque sive Notho fertur loca lumine lustrans,

sive suam proprio iactat de corpore lucem.

quicquid id est, nihilo fertur maiore figura.

Postremo quoscumque vides hinc aetheris ignes,

dum tremor est clarus, dum cernitur ardor eorum,

scire licet perquam pauxillo posse minores

esse, vel exigua maiores parte brevique,

quandoquidem quoscumque in terris cernimus ignes,

perparvum quiddam interdum mutare videntur

alterutram in partem filum, cum longius absint.

TEO. Certo, voi dite bene, che con l'ordinarie e proprie raggioni invano verranno i perspettivi e geometri a disputar con Epicurei; non dico gli pazzi, qual è questo luminare del libro di Copernico, ma di quelli più saggi ancora; e veggiamo come potran concludere, che a tanta distanza, quanta è il diametro de l'epiciclo di Venere, si possa inferir raggione di tanto diametro del corpo del pianeta, ed altre cose simili.

Anzi, voglio avertirvi d'un'altra cosa. Vedete quanto è grande il corpo de la terra? Sapete, che di quello non possiamo veder se non quanto è l'orizonte artificiale?

SMI. Cossì è.

TEO. Or, credete voi che, se vi fusse possibile di retirarvi fuor de l'universo globo de la terra in qualche punto de l'eterea regione, sii dove si vuole, che mai avverrebbe che la terra vi paia più grande?

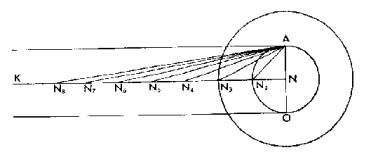

SMI. Penso di non; perché non è raggione alcuna, per la quale de la mia vista la linea visuale debba esser forte più ed allungar il semidiametro suo, che misura il diametro de l'orizonte.

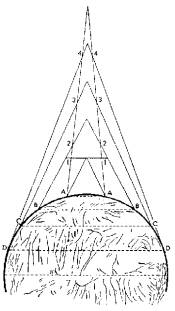

TEO.

Bene giudicate. Però è da credere, che, discostandosi più l'orizonte, sempre si

disminuisca. Ma con questa diminuzione de l'orizonte notate che ne si viene ad

aggiongere la confusa vista di quello che è oltre il già compreso orizonte;

come si può mostrare nella presente figura [fig. 1] dove l'orizonte artificiale

è 1-1, al quale risponde l'arco del globo A A; l'orizonte de la prima

diminuzione è 2-2, al quale risponde l'arco del globo B B; l'orizonte de

la terza diminuzione è 3-3, al quale risponde l'arco C C; l'orizonte de

la quarta diminuzione è 4-4, al quale

risponde l'arco D D. E cossì oltre, attenuandosi l'orizonte, sempre

crescerà la comprensione de l'arco, insino alla linea emisferica ed oltre.

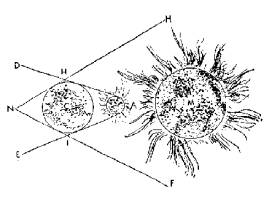

La conclusione di questa raggione è, che il sole è corpo più grande che la terra, perché manda il cono de l'ombra di quella sin appresso alla sfera di Mercurio, e non passa oltre. Che se il sole fusse corpo lucido minore, bisognarebbe giudicare altrimente: onde seguitarebbe che, trovandosi questo luminoso corpo ne l'emisfero inferiore, verrebbe oscurato il nostro cielo in più gran parte che illustrato, essendo dato o concesso, che tutte le stelle prendeno lume da quello.

Or giongi a questo, che ivi rimagna il stecco, ed il lume altrettanto si discoste: verrà il stecco ad impedir molto meno. Cossì, più e più aumentando l'equidistanza de l'occhio e del lume dal stecco, al fine, senza sensibilità alcuna del stecco, vedrai il lume solo. Considerato questo, facilmente quantosivoglia grosso intelletto potrà essere introdutto ad intendere quel che poco avanti è detto.

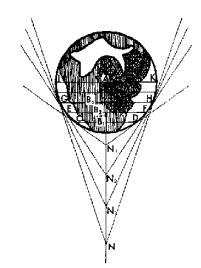

SMI. Mi par, quanto al proposito, mi debba molto essere satisfatto; ma mi rimane ancora una confusione nella mente, quanto a quel che prima dicesti: come noi, alzandoci da la terra e perdendo la vista de l'orizonte, di cui il diametro sempre più e più si va attenuando, vedreimo questo corpo essere una stella. Vorrei che a quel tanto ch'avete detto, aggiongessivo qualche cosa circa questo, essendo che stimate molte essere terre simili a questa, anzi innumerabili; e mi ricordo de aver visto il Cusano, di cui il giodizio so che non riprovate, il quale vuole che anco il sole abbia parti dissimilari, come la luna e la terra; per il che dice che, se attentamente fissaremo l'occhio al corpo di quello, vedremo in mezzo di quel splendore, più circonferenziale che altrimente, aver notabilissima opacità.

TEO. Da lui divinamente detto e inteso, e da voi assai lodabilmente applicato. Se mi recordo, io ancor poco fa dissi che, - per tanto che il corpo opaco perde facilmente il diametro, il lucido difficilmente, - avviene che per la lontananza s'annulla e svanisce l'apparenza de l'oscuro; e quella de l'illuminato diafano, o d'altra maniera lucido, si va come ad unire; e di quelle parti lucide disperse si forma una visibile continua luce. Però, se la luna fusse più lontana, non eclissarebbe il sole; e facilmente potrà ogni uomo che sa considerare in queste cose che quella più lontana sarebbe ancor più luminosa; nella quale se noi fussemo, non sarrebe più luminosa a gli occhi nostri; come, essendo in questa terra, non veggiamo quel suo lume che porge a quei che sono ne la luna, il quale forse è maggior di quello, che lei ne rende per i raggi del sole nel suo liquido cristallo diffusi. Della luce particolare del sole non so per il presente, se si debba giudicar secondo il medesmo modo, o altro. Or vedete sin quanto siamo trascorsi da quella occasione; mi par tempo di rivenire all'altre parti del nostro proposito.

SMI. Sarà bene de intendere l'altre pretensioni, le quali lui ha possute apportare.