quinta proposta di nundinio.

Importunato Nundinio sì dal Nolano, come da gli altri, che, lasciando le questioni del perché, e come, e quale, facesse qualche argomento....

PRU. Per quomodo et quare quilibet asinus novit disputare.

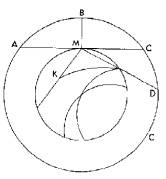

TEO.... al fine fe' questo, del quale ne son pieni tutti cartoccini: che se fusse vero la terra muoversi verso il lato che chiamiamo oriente, necessario sarrebbe che le nuvole de l'aria sempre apparissero discorrere verso l'occidente, per raggione del velocissimo e rapidissimo moto di questo globo, che in spacio di vintiquattro ore deve aver compito sì gran giro. - A questo rispose il Nolano, che questo aere, per il quale discorrono le nuvole e gli venti, è parte de la terra; perché sotto nome di terra vuol lui (e deve essere cossì al proposito) che se intenda tutta la machina e tutto l'animale intiero, che costa di sue parti dissimilari: onde gli fiumi, gli sassi, gli mari, tutto l'aria vaporoso e turbulento, il quale è rinchiuso negli altissimi monti, appartiene a la terra come membro di quella, o pur come l'aria ch'è nel pulmone ed altre cavità de gli animali, per cui respirano, se dilatano le arterie ed altri effetti necessarii a la vita s'adempiscono. Le nuvole dunque da gli accidenti, che son nel corpo de la terra, si muoveno e son come nelle viscere de quella, cossì come le acqui. Questo lo intese Aristotele nel primo de la Meteora, dove dice, che «questo aere, che è circa la terra, umido e caldo per le exalazioni di quella, ha sopra di sé un altro aere, il quale è caldo e secco, ed ivi non si trovan nuvole: e questo aere è fuori della circonferenza de la terra e di quella superficie, che la definisce, a fin che venga ad essere perfettamente rotonda; e che la generazion de' venti non si fa se non nelle viscere e luochi de la terra»; però sopra gli alti monti né nuvole né venti appaiono, ed ivi «l'aria si muove regolarmente in circolo», come l'universo corpo. Questo forse intese Platone allor che disse noi abitare nelle concavità e parte oscure de la terra; e che quella proporzione abbiamo a gli animali, che vivono sopra la terra, la quale hanno gli pesci a noi abitanti in un umido più grosso. Vuol dire, che in certo modo questo aria vaporoso è acqua; ed il puro aria, che contiene più felici animali, è sopra la terra, dove, come questa Amfitrite è acqua a noi, cossì questo nostro aere è acqua a quelli. Ecco, dunque, onde si può rispondere a l'argomento referito dal Nundinio: perché cossì il mare non è nella superficie, ma nelle viscere de la terra, come l'epate, fonte de gli umori, è dentro noi; questo aria turbolento non è fuori, ma è come nel polmone de gli animali.

SMI. Or onde avviene, che noi veggiamo l'emisfero intiero, essendo che abitiamo ne le viscere de la terra?

SMI. Vorrei sapere se quelli che sono vicini a gli altissimi monti, patiscono questo impedimento.

TEO. Non, ma quei che sono vicini a' monti minori; perché non sono altissimi gli monti, se non sono medesmamente grandissimi in tanto, che la loro grandezza è insensibile alla nostra vista: di modo che vengono con quello a comprendere più e molti orizonti artificiali, nei quali gli accidenti de gli uni non possono donar alterazione a gli altri. Però, per gli altissimi non intendiamo come l'Alpe e gli Pirenei e simili, ma come la Francia tutta, ch'è tra dui mari, settentrionale Oceano ed australe Mediterraneo; da' quai mari verso l'Alvernia sempre si va montando, come anco da le Alpe e gli Pirenei, che son stati altre volte la testa d'un monte altissimo. La qual, venendo tutta via fracassata dal tempo (che ne produce in altra parte per la vicissitudine de la rinovazione de le parti della terra) forma tante montagne particolari, le quale noi chiamiamo monti. Però quanto a certa instanzia che produsse Nundinio de gli monti di Scozia, dove forse lui è stato, mostra che lui non può capire quello, che se intende per gli altissimi monti; perché, secondo la verità, tutta questa isola Britannia è un monte, che alza il capo sopra l'onde del mare Oceano, del qual monte la cima si deve comprendere nel loco più eminente de l'isola: la qual cima, se gionge alla parte tranquilla de l'aria, viene a provare, che questo sii uno di que' monti altissimi, dove è la reggione de' forse più felici animali. Alessandro Afrodiseo raggiona del monte Olimpo, dove per esperienza delle ceneri de' sacrificii mostra la condizion del monte altissimo e de l'aria sopra i confini e membri de la terra.

SMI. M'avete sufficientissimamente satisfatto, ed altamente aperto molti secreti de la natura, che sotto questa chiave sono ascosi. Da quel che respondete a l'argomento tolto da' venti e nuvole, si prende ancora la risposta de l'altro che nel secondo libro Del cielo e mondo apportò Aristotele; dove dice, che sarebbe impossibile che una pietra gittata a l'alto potesse per medesma rettitudine perpendicolare tornare al basso; ma sarrebbe necessario che il velocissimo moto della terra se la lasciasse molto a dietro verso l'occidente. Perché, essendo questa proiezione dentro la terra, è necessario che col moto di quella si venga a mutar ogni relazione di rettitudine ed obliquità: perché è differenza tra il moto della nave e moto de quelle cose che sono nella nave. Il che se non fusse vero, seguitarrebe che, quando la nave corre per il mare, giamai alcuno potrebbe trarre per dritto qualche cosa da un canto di quella a l'altro, e non sarebbe possibile che un potesse far un salto e ritornare co' piè onde le tolse.

SMI. Dalla considerazione di questa differenza s'apre la porta a molti ed importantissimi secreti di natura e profonda filosofia; atteso che è cosa molto frequente e poco considerata quanto sii differenza da quel che uno medica se stesso e quel che vien medicato da un altro. Assai ne è manifesto, che prendemo maggior piacere e satisfazione se per propria mano venemo a cibarci, che se per l'altrui braccia. I fanciulli, allor che possono adoprar gli proprii instrumenti per prendere il cibo, non volentieri si servono de gli altrui; quasi che la natura in certo modo gli faccia apprendere, che come non v'è tanto piacere, non v'è anco tanto profitto. I fanciullini che poppano, vedete come s'appigliano con la mano alla poppa? Ed io giamai per latrocinio son stato sì fattamente atterrito, quanto per quel d'un domestico servitore: perché non so che cosa di ombra e di portento apporta seco più un familiare che un strangiero, perché referisce come una forma di mal genio e presagio formidabile.

TEO. Or, per tornare al proposito, se dunque saranno dui, de' quali l'uno si trova dentro la nave che corre, e l'altro fuori di quella, de' quali tanto l'uno quanto l'altro abbia la mano circa il medesmo punto de l'aria, e da quel medesmo loco nel medesmo tempo ancora l'uno lascie scorrere una pietra e l'altro un'altra, senza che gli donino spinta alcuna, quella del primo, senza perdere punto né deviar da la sua linea, verrà al prefisso loco, e quella del secondo si trovarrà tralasciata a dietro. Il che non procede da altro, eccetto che la pietra, che esce dalla mano de l'uno che è sustentato da la nave, e per consequenza si muove secondo il moto di quella, ha tal virtù impressa, quale non ha l'altra, che procede da la mano di quello che n'è di fuora; benché le pietre abbino medesma gravità, medesmo aria tramezzante, si partano (se possibil fia) dal medesmo punto, e patiscano la medesma spinta. Della qual diversità non possiamo apportar altra raggione, eccetto che le cose, che hanno fissione o simili appartinenze nella nave, si muoveno con quella; e la una pietra porta seco la virtù del motore il quale si muove con la nave, l'altra di quello che non ha detta participazione. Da questo manifestamente si vede, che non dal termine del moto onde si parte, né dal termine dove va, né dal mezzo per cui si move, prende la virtù d'andar rettamente; ma da l'efficacia de la virtù primieramente impressa, dalla quale depende la differenza tutta. E questa mi par che basti aver considerato quanto alle proposte di Nundinio.

SMI. Or domani ne revedremo, per udir gli propositi che soggionse Torquato.

FRU. Fiat.

FINE DEL TERZO DIALOGO