174. Telegrafia senza fili. — Quando i Fisici si diedero allo studio minuzioso e interessante delle onde elettriche, dimostrandone l’identità con le onde luminose, non ebbero di mira che il problema scientifico importantissimo, schiuso dalle ricerche teoriche di Maxwell e dalle esperienze di Hertz. — Ma appena il nostro Marconi, concepita l’idea fortunata di applicare quelle onde alla trasmissione senza fili di segnali telegrafici, attuò l’idea semplice e in principio azzardata, con una lunga serie di tentativi tenaci e ingegnosi a un tempo, le ricerche sulle onde elettriche cambiarono bruscamente d’indirizzo; poichè mentre da Hertz in poi lo studio delle onde era spinto nel senso di accorciarne la lunghezza, per renderle più prossime a quelle luminose, con Marconi si mise in luce la necessità di produrre e studiare onde molto più lunghe, delle hertziane. Solo queste onde di alcune centinaia di metri si prestano infatti a un’energica irradiazione nello spazio, e a un facile raccoglimento a distanze grandissime.

Il

Marconi prese le mosse dall’oscillatore del Righi (fig. 175), costituito da due

sfere isolate AB, immerse parzialmente nell’olio di vasellina, e che ricevono

da due palline laterali, comunicanti coi poli d’una macchina elettrica, le

cariche occorrenti perchè tra A e B scocchi una scintilla nell’olio. Le due

scintille tra le palline laterali e le sfere A, B servono a caricare queste

ultime, mentre, quando la scintilla scocca nell’olio, le due palline laterali

restano escluse dal processo oscillatorio rapidissimo che si compie solo tra A

e B. — Le onde ottenute, molto brevi, permisero al Righi di mettere in

evidenza, come abbiamo già detto, la loro identità di comportamento con quelle

luminose.

Or l’aggiunta operata dal Marconi di una lunga antenna isolata comunicante con A, mentre B comunicava col suolo, aumentò di molto la capacità elettrica e l’autoinduzione del sistema oscillante, e le onde divennero incomparabilmente più lunghe. — Egli però non ebbe di mira l’aumento del periodo delle onde, intuì solo che l’antenna all’oscillatore, e un’antenna simile annessa al ricevitore, avrebbero resa molto più facile la trasmissione; e la prova confermò la sua felice intuizione. — Nacque così il primo dispositivo di telegrafia Marconiana.

L’antenna ricevitrice raccoglieva a distanza una frazione piccolissima dell’energia delle onde, capace però di render conduttore un coherer e di far passare una corrente notevole in un circuito locale costituito dal coherer, da una pila e da un segnalatore qualsiasi della corrente ottenuta. — Un martelletto messo in moto automaticamente serviva a restituire al coherer la primitiva resistenza, e a renderlo così atto alla ricezione d’un nuovo segnale; mentre alla stazione trasmettitrice l’oscillatore era azionato da un rocchetto di Ruhmkorff, funzionante a intervalli per la chiusura o l’apertura d’un tasto incluso nel circuito primario.

D’allora

il sistema Marconi, e quelli degli altri inventori che, presa l’idea

fondamentale, ne han modificato l’attuazione copiandosi spesso l’un l’altro, si

son via via alquanto modificati, cosicchè adesso si ritrova ben poco di diverso

tra i vari sistemi che si contendono il campo, differendo talvolta per dei

particolari insignificanti, quanto basta cioè, e basta ben poco, per strappare

un brevetto. — Il risultato principale di queste innovazioni è in fondo questo:

che all’oscillatore tipo Hertz-Righi si è poco a poco sostituito un dispositivo

che somiglia invece molto a quello con cui il Tesla produsse le sue correnti ad

alta frequenza.

Il rocchetto R (fig. 176) messo in azione da un interruttore, o anche direttamente dalla corrente di una dinamo a corrente alternata, crea periodicamente una differenza di potenziale tra le palline a, b, caricando insieme il condensatore C rilegato ai suoi estremi. Raggiunta ogni volta la differenza di potenziale sufficiente, una scintilla scocca tra a e b; e si originano le scariche oscillanti del condensatore, le quali traversano le spire di filo corto e grosso del primario d’un trasformatore di tensione. Ai poli M e N del secondario di questo si produce così una f. e. m. alternata d’alta frequenza, che ha per periodo quello delle correnti oscillatorie traversanti il primario. Del circuito secondario, più o meno direttamente, fa parte l’antenna.

Le oscillazioni così ottenute sono molto più lente delle Hertziane, e anche più energiche; ma, quel che è più, sono molto meno smorzate.

L’effetto del debole smorzamento è capitale nella trasmissione sintonica delle onde. E invero allo scopo d’impedire che diversi trasmettitori agenti insieme si disturbino mutuamente, impressionando contemporaneamente i ricevitori ovunque distribuiti, si è cercato di concatenare ciascun ricevitore a un determinato trasmettitore, sottraendolo all’azione disturbatrice degli altri.

Si potrebbe ottener ciò nel modo migliore facendo che il ricevitore abbia un periodo proprio d’oscillazione ben definito, e sia perciò capace d’essere impressionato, per risonanza, solo quando è investito da onde del proprio periodo. Ma a causa dello smorzamento delle onde incidenti il trasmettitore equivale a un insieme di molti trasmettitori, funzionanti nello stesso tempo e con periodi alquanto diversi.

Ne risulta che lo smorzamento rende difficile la sintonia, cioè l’accordo esclusivo d’un trasmettitore con un ricevitore, e perciò le onde di uno, specialmente se molto intense, agiranno, più o meno, su tutti i ricevitori abbastanza vicini. L’inconveniente sarà reso minore diminuendo quanto più è possibile lo smorzamento delle onde emanate.

L’ideale sarebbe perciò il poter trasmettere delle onde

rapide ma d’ampiezza costante, cioè delle vere correnti alternate persistenti

di alta frequenza (le correnti alternate industriali hanno per periodo da a

di secondo, mentre per la

telegrafia senza fili occorrono dei periodi non inferiori a un milionesimo di

secondo). Con queste onde la sintonia sarebbe completamente assicu

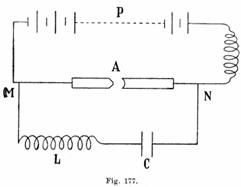

Un arco a corrente continua (fig. 177) A è alimentato da una batteria d’accumulatori P; e ai suoi poli M, N è derivato un circuito, costituito da un solenoide senza ferro L e da un condensatore C. In queste condizioni il circuito derivato è percorso da correnti alternate d’ampiezza costante, e di periodo rapido determinabile, come nelle scariche oscillanti, con la formola

Le correnti di Duddell non possono superare la frequenza di poche diecine di migliaia al secondo. Ma il Paulsen è riuscito, raffreddando un polo dell’arco, e producendo questo in seno al gas illuminante e in presenza d’un elettromagnete opportunamente alimentato, a ottenere oscillazioni rapidissime, atte alla telegrafia senza fili. E ha potuto così trasmettere nello spazio delle onde regolari, per quanto di debole intensità, che pare siano ancora sensibili a grandi distanze, e che certo assicurano la soluzione più razionale del problema della sintonia.

Finiremo questi brevi cenni sull’importante argomento col riferire che al primitivo ricevitore, il coherer, si van sostituendo sempre nuovi ricevitori più adatti, di cui esiste ormai un gran numero, e che gareggiano per la regolarità di funzionamento e per l’elevata sensibilità.